胸を焦がしました。(物理)

みなさま、おはようございます。

ただいま絶賛入院中のマミーです。

この暮の忙しい時期に何も入院なんて、と思わずにはいられませんが、ある程度まとまったお休みがあるのってこの時期くらいではないですか?

なので、半年くらい前から冬休みに入院して、ここ数年の懸案事項だった心臓をなんとかするぞー!(←お医者さまが。)という計画だったのです。

受けた治療は「心臓カテーテルアブレーション」というやつで、悪い電気信号を出す箇所を冷凍して焼くとかなんとか。

全身麻酔じゃないので、焼く瞬間に少し痛みを感じることも、と説明されてビクビクしてましたが、実際には脚に麻酔をかけられてる途中で意識がなくなって、気づいたら病室のベッドで寝てました。(誰が連れて帰ってくれたんだろう…重かっただろうなあ…怖くて聞けない!)

どうぞ「大物!」と褒めてやってください。

おかげさまで、手術も無事に終わって、今は元気にしています。

この景色も見飽きましたが、順調に行けば31日には退院予定です。

帰ったらチョコレート食べたい…。

スマホからなので、ちゃんとした文章も書けずにすみません。ま、それはいつものことだけど。とほほ。

というわけでして、しばらくみなさまのブログに訪問できなかったり、いただいたコメントへのお返事が遅くなってしまいます。

でも、病室で退屈しているマミーさんのために、コメントは大募集中ですからね!

末尾になりましたが、今年もみなさまに本当にお世話になりました。

みなさまが楽しくお幸せな年末年始をお過ごしになられますように心からお祈り申し上げます。

また、来年からも変わらぬご友宜を賜りますようお願いいたします。

どうぞよいお年を。

増えてます、増殖してます。

今週のお題「地元自慢」

みなさま、こんばんは。

今日は「今週のお題」に乗っかってみようかと思います。

「地元自慢」

なにしろ私の地元は大阪ですからね…たいして自慢できるものなんてないのですけれど、最近、私の街でちょくちょく見かけるようになったものをご紹介したいと思います。

それが、「壁画アート」。

最初の一枚は区役所のお隣のビルに突如として出現した「ナイチンゲール」。

度肝を抜かれました。

去年の春先だったかなあ、急にこんなのが道端に現れたものですから本当にびっくりしました。

絵の中にはこんなキャラクターも。

我が街のマスコットキャラクター、夢ちゃんです。川の妖精らしいですよ。(←今知った。)

夢ちゃんがいるってことは、行政の許可を得て描かれた壁画なんだろうなあ、と思ったことを覚えています。

で、そこから。

街のあちこちに、とっても賑やかで派手な壁画が次々と現れるようになりました。

ここにも夢ちゃんがいますね。

上の二枚はすぐ近くに並んでいます。

どの壁画もちょっとずつニュアンスが違って、作家さんが違うのかなーとか、携わってる人がたくさんいるのかなーとか考えるのも楽しいです。

で、先日、たまたま制作中の壁画を見つけました。

これまた派手!

こちらの壁は営業をやめたスーパーさん。

無機質でグレーだった街の一角が、まったく違った表情を見せ始めました。

これまでの壁画の雰囲気ともかなり違っていて、通りすがりの人もみんな驚いたように見上げていました。

私が知らないだけで、壁画はまだまだあるようです。

道を歩いていると、カメラ片手の観光客から「壁画のあるところはどこですか?」と聞かれるようになりました。

気鋭のアーティストたちがそれぞれの才能を競い合う舞台を街が提供し、それがいずれ街を豊かに、魅力的にする。

大きくてカラフルな壁画を見かけるたびに、この壁画群が私の地元の街に新しい物語と活気を呼び込んでくれるといいなとつくづく思います。

同時に、ふと感じることがあるのです。

真新しい、目を剝くほど派手な壁画の下で、最初はあんぐりと口を開けていたお年寄りたちが、お互いの顔をすうっと見合いながら、

「いや、まあ、な、このままやったら沈んでいくばっかりや。人に来てもらお、思たら、これくらい思い切ったことをせんとな。」

なんて語り合う姿を見るようにもなりました。

私の街に住む人の、なんと柔軟でしなやかなことでしょう。

少し尖った、驚くようなことに対しても、排除する以前に一度は受け入れてみる、認めてみる。

簡単に見えて実はとっても難しいことをさらりとやってのけている、私の街の人々の心のカタチが、私の最も自慢したい地元のよさ、なのだろうと思うのです。

再びの京都、物欲の塊。

みなさま、こんばんは。

先日のこと。

またまた京都に行ってまいりました。

目的はこちら。

前にもお出かけして記事にしたことがあります。

前回は「戦国時代展」を見に行ったのでした。

今回もとっても楽しめました。

土方歳三佩刀の「和泉守兼定」や近藤勇の「鎖帷子」なんかも見られました。

でも大量の手紙や日記、その情報量のあまりの多さに、くたくたになりました。

何を書いてあるのかはわからなくても、土方歳三や沖田総司、近藤勇の字を直接見ることができて感無量、それに彼らの筆跡にだんだん目が慣れてきて、展示の終わりの頃には、なんとなく「これは土方歳三の手紙」、「こっちは沖田の。」って感じるようになりました。(近藤勇の字は堂々としていてイメージ通りでしたけれど、沖田総司の字って、意外なほど細くてチマチマ、繊細な感じがしました。)

最終日の11月27日までまだ少し時間がありますので、関西在住のみなさまはぜひ訪れてみてはいかがでしょう。一日じっくり楽しめますよ!

ところで前回、この博物館を訪れた時の記事、

この記事がすでに5年前だという驚き!はさておいて、やっぱり私は5年程度では成長しないらしく、当時のことをすっからかんに忘れ果てて、似たような写真を撮っておりました。

もとは銀行であったこの建物のすばらしさには、やはり何度でも感動してしまいます。

そしてうれしいことに今回は中に入ることができました。

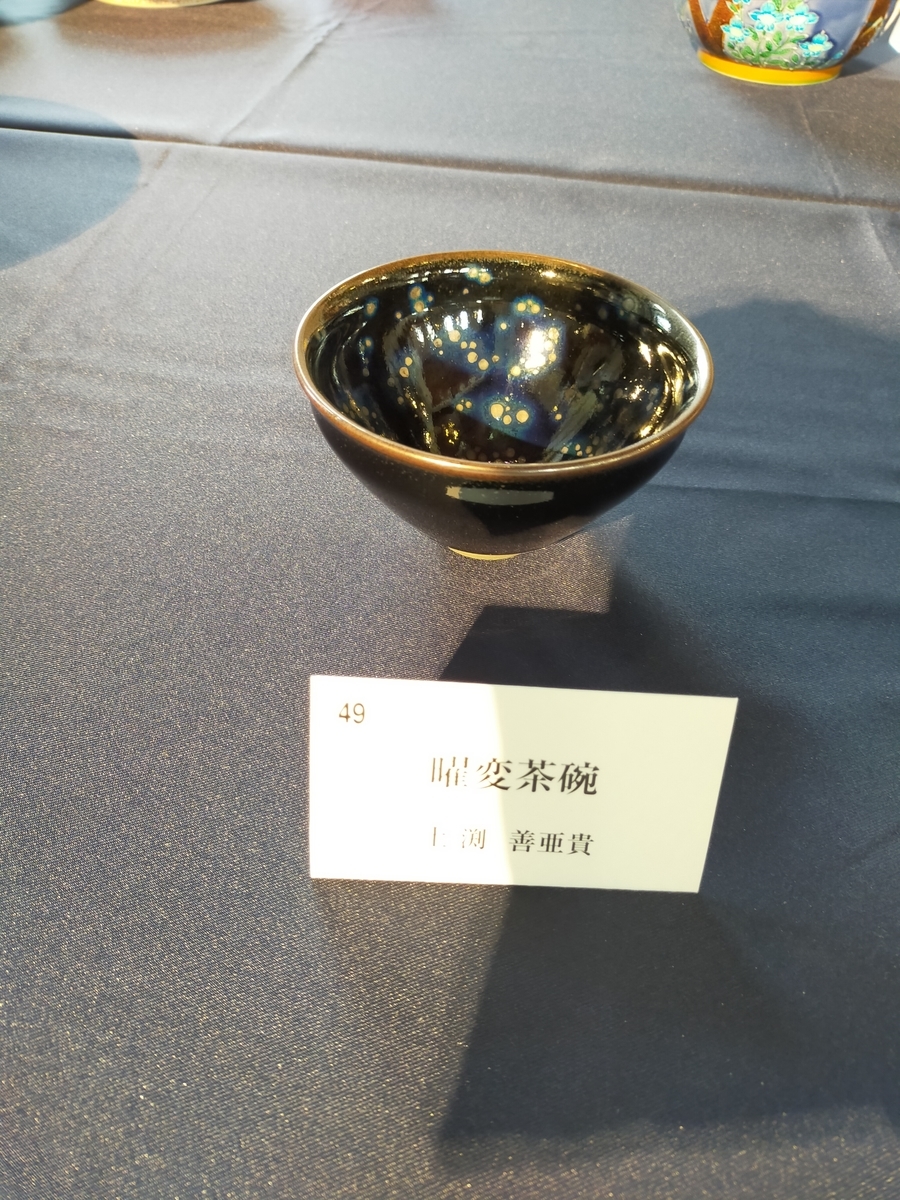

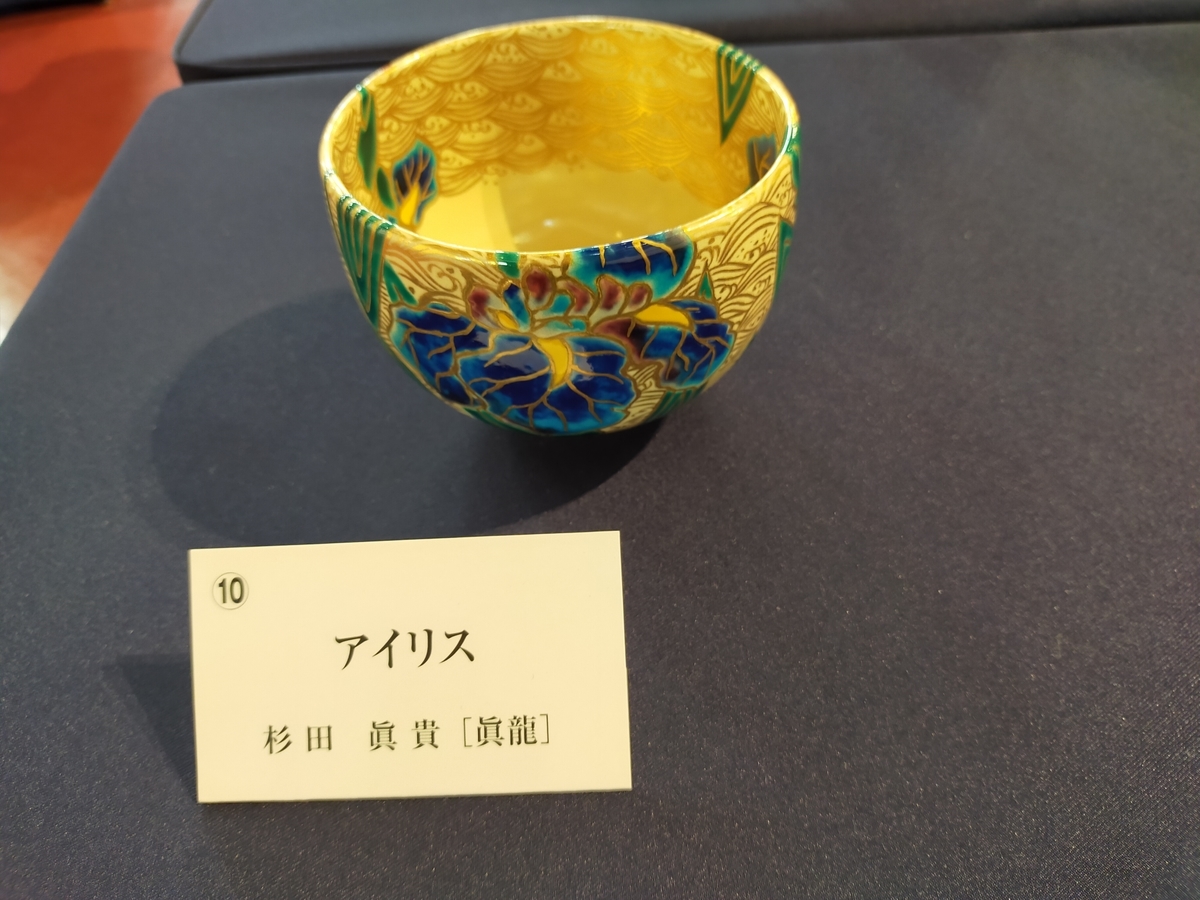

京都の焼き物を紹介する展示会場になってました。

いいなあ、どれもこれも素敵。

特に欲しくてたまらなかったのがこれ。

かわい~い!

なんかもう、とにかく可愛くって、ほしくてたまらなかったのですが、どう考えてもものすごくお高そう。

だれかプレゼントしてくれないかしらー。(←図々しさは成長するもよう。)

大阪に住む者が京都を訪れて一番驚くのが、この「山の近さ」。

道の突き当り、手が届きそうなすぐそこに、青々と山が見えているということに、いつも新鮮な驚きを感じるのです。

電車に乗って40分で着いてしまう京都ですけれど、こんなに近々と山を見ては、

「遠くに来たなあ。」

という気分になることも。

つくづく京都と大阪は近くて遠い街だと感じます。

素敵な建物は今も健在。

前回は角帽に下駄姿の学生さんを見かけましたが、今回はそんな学生さんには出会えませんでした。

代わりにお店をひやかしながらフラフラ歩いてるマミーさんを呼んでみましょう。

たっぷり歩くことを想定して、怠けた靴です。

次は私が下駄に挑戦してみようかなー。(←ウソ)

フツーの校長がコスプレしたりするかしら?

1年と少し前、2021年、初夏の頃。

大阪の小学校ではちょっとした騒ぎが巻き起こっていました。

もう誰も覚えていないかも。

でも、当時はほんとに騒ぎになったんです。

大阪市立木川南小学校の久保敬校長(当時)が大阪市教育行政への「提言書」を松井大阪市長に提出。

今でも「木川南小学校」「久保校長」で検索すれば、当時のニュース記事が山のようにヒットしますから興味のある方はどうぞじっくりと調べてみてください。

時間のない方のために10秒でざっくり説明いたしますと、大阪のとある小学校の校長先生が、

「コロナのせいで毎日すんごい大変やのに、思いつきでいらんことばっかりする市長のせいで、学校現場は余計に混乱してるんや。

オンライン授業?入学したばっかりでひらがなも満足に書かれへん1年生にそんなん無理に決まってるやろ。勘弁してくれ。」

と思わず言ってしまったら処分されちゃいました、って感じかな。

まあでも、こんな私のざっくり感想文も、どうぞ片目をつむってお聞きください。久保校長にたいして、少し「贔屓」をしているかもしれません。なにしろ私はこの「久保校長」の知人のひとりでありますから。

クリスマスの時期、サンタのコスプレをしている久保校長先生(当時)。

たまたまこんなシーンに出くわして、びっくり仰天しつつもシャッターを押した自分を褒めたい…もちろん、この頃には久保校長が大阪市長に宛てて提言書を出したり、それがもとで処分されたりするなんて未来は、まったく予想もできませんでした。

「知人だから贔屓目があるかもしれません、どうぞ片目をつむってお聞きください」と申し上げましたが、それでも私は強く、ただひたすらに、何度でも申し上げるつもりです。

久保校長先生ほどすばらしい先生は見たことがない、と。

本当です。

私は教育者でもなんでもなくて、だから久保校長の同僚というわけでもなく、ただの知人程度の存在ですが、久保校長を悪くいう人なんて、ひとりも見たことがないし、聞いたこともありません。

なにより子どもが、子どもたちが、久保校長先生を愛してやまないのです。

はっきりいって、「フツーのおじさん」なんですよ?(←失礼!)

いや、正直なところ、学校にはもっと「おもしろくて」「妙ちくりん」で「個性的な」先生たちがたくさんいらっしゃるものなんです。でも久保校長は本当に「フツー」。

なのに、子どもたちはいつだって久保校長めがけてまっしぐら。

校長先生のまわりでは、少しでも久保校長の気をひこう、話を聞いてもらおうとするこどもたちが押し合いへし合い、団子状態になっていました。

大きな声なんて、決して出さない方でした。

子どもたちを怯えさせるようなことも。

いつだって穏やかで、柔和な笑顔で誰かの話を聞いているばかりのような。

なので、久保校長先生の提言書を読んだときには、私はとても驚きました。

あの穏やかでやさしい笑顔の下で、あれほどの怒りと焦燥感を抱えておいでだったとは。

私の目は本当に節穴なんだと思いました。

提言書が世間の話題になってから。

私の周囲でもみんなが久保校長先生を心配するようになりました。

どんな処分が待っているのか、まさか定年退職を目の前に、学校を去るなんてことにならないかしら、いや、それよりも、今現在、針の筵に座っているような心持ちでいらっしゃったらどうしよう……

なのである日、私が久保校長に会った時、

「はい、マミーさん。」

って手ずから、ご自身のことが書かれている新聞記事を手渡されたときは、心の底から思いました。

「強い!!!」

って。

いやー、私だったらこれだけ世間で騒ぎになったら、とても自分の新聞記事のコピーを他人に手渡したりなんてできません……ほんとに強い。信念に自信のある人は。

その後、久保校長先生は大阪市から文書訓告の処分を受けることになりました。

私は教育者でも行政マンでも政治家でもなんでもないので、事の顛末については何も申しますまい。

けれども、これだけ人から、地域から、そして誰より子どもたちから愛され慕われる先生の言うことをまともに聞くどころか、蔑ろにしたことは、これから末永く大阪の汚点となることでしょう。

もしも久保校長先生の主張をもう少し深く知りたい方がいらっしゃるなら、下の本がオススメです。

解放出版社「フツーの校長、市長に直訴!」(久保敬著)

久保校長先生の自著ですが、市長への提言書に関すること以上に、教師としての来し方や経験についてのページが多くて読み応えがありました。

久保先生に受け持ってもらえた生徒さんは幸せだったろうなあ。

ちなみに、上の「サンタクロース」の写真を撮ったのは2020年のクリスマスです。

確か、子どもたちに

「プレゼントは幸せになれる魔法の粉~!キラキラ~~~!」

って言いながら、空っぽの手を子どもたちの頭の上でひらひら振っておいででした。

「ああ、〇〇くんの目がつめたい~!」

って笑いながら、でも何度も何度も、「幸せの粉~!」を子どもたちの周りに振りまいていらっしゃいました。

私はなんだかおかしくておかしくて、でもその「幸せの魔法の粉」を無尽蔵に振りまいてもらえる子どもたちがうらやましくて、たまらなくうらやましくて、そんなことはめったにないのに、

「ああ、もう一度子どもの頃に戻れたら」

としみじみと心の中で願ったのでした。

ところで。

以前弊ブログで紹介した海月文庫さん

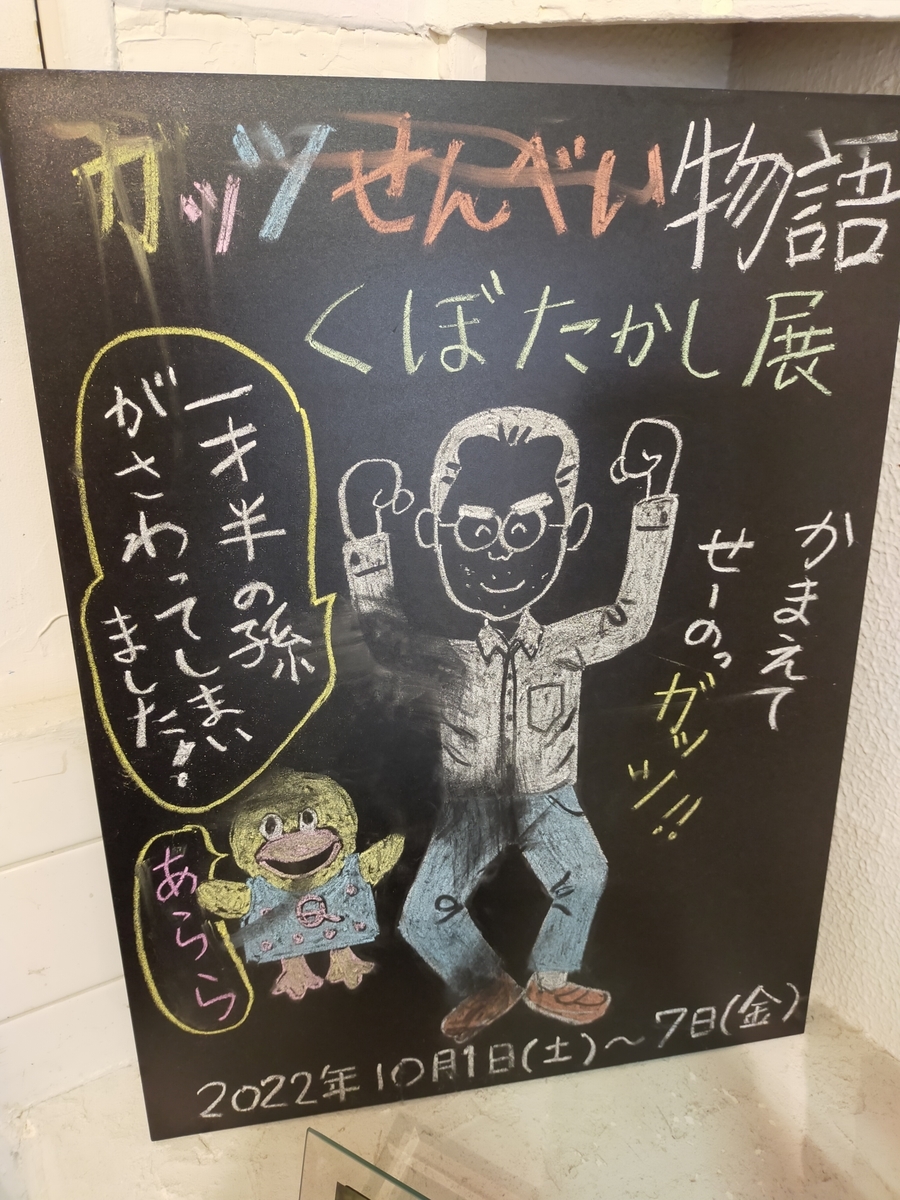

現在、こちらの海月文庫さんでは久保校長先生の初個展が開催中です。

もしもご近所の方がいらっしゃいましたらぜひ覗いてみてください。

先日、私もお邪魔しました。

「あ、マミーさん。」

とても久しぶりでしたのに、久保校長先生は私の顔を見て、すぐに私の名前を呼んでくださいました。(実際には名字に「さん」付けですが)

今でも、それがうれしくて、本当にうれしくて、誰彼となく言いふらしたくなるほど、私の自慢なのです。

久保先生に名前を覚えてもらって、会えば名前を呼んでもらえるのよ、すごいでしょ、なんてうれしいことかしら、と言っているそばから、もう私の目から涙がこぼれているのです。

そんな「フツー」の校長先生っているかしら。

私には「奇跡」の校長先生に思えてなりません。

ブロガーバトンが回ってきた!

みなさま、こんばんは。

このところずーっと「どうぶつの森」に入り浸り、「はてな」をサボりっぱなしの私のところに、「ブロガーバトン」が回ってきました。

サボっているといっても、時々は「はてな」をのぞいていた私・・・ブロガーバトンというものの存在を知った時には、

「サボってのらくらしている間にこんなに楽し気な企画が!サボってるから参加できひんやん!ちぇー。」

と思ったものでしたが、そんな私に救いの手が。

モッピーさんとmarcoさんからバトンが回ってきたのです。しかも同じ日に。ラッキー!

モッピーさんは私と同じく大阪在住、小学生のお子さんのいる子育てブロガーさんで、教育やお出かけに関する有意義な情報を精力的に発信していらっしゃいます。

お子さんの教科書などにも目を通して、学校での勉強のフォローも万全、こんなお母さんが家にいたら、お子さんもどれだけ心強いことでしょう。

関西でお子さん連れで遊びに行くときなんかにもとても頼りになるブログです。

近畿地方を訪問される前にはぜひチェックしてみてくださいね。

そしてmarcoさん。

お料理、読書、猫さん、建物探訪、古地図、鎌倉、旅行にドラマ、ベランダの鳥・・・

marcoさんの「守備範囲」はとてつもなく広くて深く、その洞察力・観察眼の鋭さにはいつもはっとさせられます。

しかも更新は毎日!

万年ネタ不足でふうふう言ってる私なんかからすると、まさに仰ぎ見るような存在です。

marcoさんが東京在住でよかったなー。

もしもご近所だったら、連日のようにmarcoさんのお宅の周りをチョロチョロして、marcoさんのブログの足跡をたどるのに大忙しの毎日になったことでしょう。

私もいつか、marcoさんのように毎日を趣味よく、教養豊かに過ごせる素敵な大人になれたらなーと思うのですが、まあ何事も希望通りには行きません…。

みなさまmarcoさんのブログはよくご存知だと思うのですが、もしも万一、まだ知らない、という方がいらっしゃったら是非一度ご訪問ください。

そしてご一緒に、

「marcoさん、おいしいお料理のお店出してください!」

のリクエストを出しましょう!・・・できたら大阪で!ふふ。

で、ブロガーバトンには「テンプレート画像」なるものを貼ることが必須らしいので、誰も興味がないでしょうけれど、一応貼っときます。

なんだこのやる気のないテンプレートは…。

とりあえず、このテンプレート画像を埋める作業にやたらと苦労をした(←夫が)ことと、

「総記事数?えー、そんなん、どうやって調べるのー?いっこずつ数えるのー?まさかねー?」

と相変わらず機械に弱いことを露呈したことだけは報告しておきます、はい。

で?

なになに?

「一番古い記事」と「お気に入りの記事」ですとー?

もー、なにそれー。

今さらー?

めんどくさーい、しかも最初の記事なんて、恥ずかしくて人目に晒せるようなもんじゃないでしょー。

とひとりで大ブーイング。

貼れというから貼りますが、読まなくっていいですからね…。

なんだこれ・・・(呆)

削除しとけばよかった。

んーっと、それから「お気に入りの記事」ね・・・。

そんなもん、なーい!

どれもこれも駄文ばっかりなんだよっ!(←キレ気味)

だいたい、自分が書いたものって、みんなちゃんと覚えてるもんなん??

私はさーっぱり!(←きっぱり)

「はてな」って妙におせっかいな親切なところがあって、時々変なメールを送って来るじゃないですか、ほら、

「一年前のあの記事を振り返りませんか?」

ってやつ。

私、そのタイトル読んでもかなりの高確率で、何を書いたのか、さっぱり思い出せませんからね…。(←やばい)

そのうち、前に書いたのとおんなじことを書くんじゃないかとビクビクしております。お年寄りがおんなじことばかり何回でも繰り返し喋っちゃうみたいに。

私の読者さんたちはみなさま優しい方ばかりですから一層心配です。

もしも私がそんな、老人性痴呆症の様相を呈し始めたら、遠慮はいりません、すぐに

「その話、前も聞いたよ!」

ってお知らせくださいね!きっとですよ!

なんの話だっけ?

ああ、そうそう、「お気に入りの記事」の話でした。

うーん、なんだろうな。なんだろう。

過去記事をチェックしようと、「記事の管理」というところを探してみましたけれど、表示されるのは冒頭の数行だけ、しかも私ったらいつも最初にどうでもいいことばかり話しているものだから、記事の中身がさっぱりわからない!

んももー!全然役に立てへんやん!(←自業自得)

すっかりご立腹モードでございます。

記事をさかのぼるのもめんどくさくなってきた・・・ので、もうこの記事でいいかなー。(←いいかげん)

バトンを回してくださったのが、子育てブロガーのモッピーさんですから、子育てつながりということで・・・それと私の娘のブログ内での仮名が「まる子」。こちらはmarcoさんつながりですね、畏れ多いことですけれど。

来月末には我が家の娘もとうとう二十歳の誕生日を迎えます。

今が青春真っ只中、人生の一番いい時期だと思うのですが、その実態はコロナウイルスのせいで大学の講義は未だにオンラインで出される課題が中心、自室でパソコンに張りつく毎日です。本人は、

「こうなったら何日パジャマで過ごせるか、記録更新!」

なんて言ってますが、私が学生の頃と比べると、今は若い人たちに、ずいぶんと縮こまった生活を強いているんだなという気がします。

娘はまだ自宅から通う学生なので気楽なものですが、生活費や学費を自ら捻出しなければならない学生さんたちは当節、どれほど大変だろうかと心配になります。

現在75歳を超える人たちが国公立の大学に通っていたころは、年間の学費が数千円だったと聞くと(一か月真面目にアルバイトをすれば十分に払えたとのこと)、ますます若い人たちが気の毒になってきます。

年金や介護、医療にお金がかかることはわかりますが、目の前のパイがどんどん小さくなって、これから再び大きくなることが期待できないのであれば、せめて若い人の将来のため、教育のため、そのパイを回せる社会になってほしいなと願わずにはいられません。

そして最後に、「まわしたい人をIDコール」・・・ふむふむー。バトンですものね、次につなげることが重要ですよね。

でもこれが難題!・・・まわしたい人が多すぎる・・・!

なんといっても「はてな」には才子、才媛がうじゃうじゃ、読んでいると時間がいくらあっても足りないくらいですから、ご紹介したい人は両手の指を何度折っても足りません。

特にmarcoさんを紹介したいー!と思ってmarcoさんにバトンを返したらびっくりされるんだろうな・・・いや、さすがに怒られるだろうからやりません・・・。

では。

今さら私がご紹介するのもおこがましい限りですが、私のバトンはぜひセネシオさま(id:cenecio)に。

時々思うのですが、もしも「はてな」に出会わなければ、私はもちろんセネシオさまの思考の旅を垣間見ることはなかったし、ましてや親しくコメントを交わし合うなんて僥倖も、決して得ることはなかったでしょう。

おそらく、セネシオさまと私とではあまりにも住む世界が違いすぎます。

それこそ鳥と深海魚みたいに。

共通点は脊椎動物ってことくらいかなー。

もうね、セネシオさまの教養と知識、知見の深さには圧倒されるという言葉以外、見当もつきません。もし万が一、リアルでお目文字叶うことがあったとしても、きっと緊張のあまり頭が真っ白になって、なんにも言えなくなるだろうと思います。ほんとに尊敬してる人に対しては、誰でもそうなっちゃいますよね?ね?

まだセネシオさまのブログを見たことがない、という方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひぜひ一度のぞいてみてください。

そして私と一緒に圧倒されましょう。そうしましょう。

才気あふれる、そしてやさしくあたたかなお人柄の読者のみなさまとのご縁を得て、私の「はてな」ライフはいつも幸せで喜びに満ちたものでありました。

みなさまのご厚情に添うにはあまりにも才乏しい身ではありますが、このご縁に感謝しつつ、これからも「はてな」の片隅で、つまらないことを細々とつぶやいていたいと思います。

こんな機会を与えてくださったモッピーさんとmarcoさんに心からの感謝を捧げつつ、最後まで読んでくださったみなさまのますますのご活躍とご健勝をお祈り申し上げます。

小ネタ集、自粛期間バージョン

みなさま、こんばんは。

新型コロナウィルス対策のための自粛期間が続いて、落ち着かない毎日ですね。

私も必要最低限のお出かけ以外は控えて、極力お家でおとなしくするようにしています。

今日はそんな引きこもり生活の中で感じたことや考えたことを小ネタ集にしてお届けしたいと思います。

お時間があればどうぞ最後までお付き合いください。

1.久しぶりの「女の子」。

先日、自宅近くの道をスーパーに行こうと歩いていたら、頭上から、

「女の子がいるよ!」

というかわいらしい声が降ってきました。

周囲を見回しても、そこにいるのは私ひとり。

辺りをキョロキョロと見回してみると、通りに面するマンションのベランダから、まだ幼い女の子が道路を見下ろしているのに気がつきました。

見たところ、2歳になったばかりのような・・・お母さんに抱っこされて、ベランダからお外を眺めているようでした。

察するに、きっと家の中での自粛生活に倦んで、せめて外の空気を吸おうとベランダから街を見下ろしていたのでしょう。

うっかりその女の子と目を合わせてしまった私は、反射的に手を振ろうとして、でもちょっぴり怯む気持ちになりました。

「「女の子」と言われて手を振るなんて、ずいぶん厚かましいおばさんだなあ」とあの子のママに思われたりしないかしら・・・と心配になったので。

それでもお下げ髪がかわいらしい、正真正銘の女の子の真っ直ぐな瞳に向かって結局私は手を振りました。

思えば、若い時には「女の子」というだけで、ずいぶん悔しい思いや情けない思い、切ない思いをしたものでしたが、世の中にはこんなにも愛くるしい「女の子」呼ばわりもあるんだなあと、しみじみとうれしかったので。

おばさんだから、うれしかったわけじゃないんですよ~、とあの女の子のママに言い訳したいような、いや、やっぱりおばさんだからうれしかったのかなーとか、今も時々思い出しては、「ふふ」と微笑んでしまいます。

それだけ。

2.我が家のマスク騒動記。

コロナウィルスの流行に伴って、入手が困難になったマスク。

仕方なく手作りしたお話を記事にしました。

手作りしておいて、こんなことを言うのもなんですが、実は我が家にはマスクの在庫がたくさんありました。

なにしろ4人家族のうち3人が重度の花粉症。しかも私と娘は春だけでなく秋にも症状が出ます。

なので、普段からお買い得なマスクを見ると、つい買いだめしてしまう習慣があって、市場からマスクが一斉に消えてしまった時も、2~3か月は余裕で大丈夫、と考えていました。

マスクを手作りしたのも、職場でお世話になっている人へのギフトにちょうどいいと考えたからです。

でも、出来上がったものを職場に持って行く前に、横から欲しがった人間がいます。

母です。私の。

花粉がひどい時には目が腫れあがって人相も変わるほどの重症の母。

いつも大量にマスクを買い込んでいるのを知っている私はびっくりして言いました。

「マスク足りひんの?うちのを使えば?まだあるよ。」

って。

そうしたら、母は、

「ううん、ある。い~っぱい買ってある。でも不安やん。これからしばらく買えなくなると思うと。」

と言うではありませんか。

私は娘とふたり、そんな母をせせら笑いました。

やあねえ、おばあちゃんは心配性で。年を取るとどうしてモノをいっぱいため込むのかなー、どうせ使いきれないのにー。

って。

けれども母があまりにもうるさくせっつくので、仕方なく私は追加のマスクを5枚ほど縫って、母に渡しました。万が一、本当に足りなくなったら、その時に使えばいいと思って。

そうしたら、母は次の日からもう、私の作った布マスクをして出かけようとするではありませんか。

私はますます驚いて母に聞きました。

「マスク、あるんでしょ?なんで布のマスクから使うんよ?」と。

母の返事はこうでした。

「出かけるって言っても、お母さんは足腰弱らないようにご近所をちょっと歩くくらいやもん。でも、あんたらはそうはいかへんでしょ。仕事行かなあかんし、学校も行かなあかん。あんたらのマスクなくなったら、大変やん。だから、お母さんのマスクはとっておこうと思って。」

一瞬、いいえ、今でも私は、返す言葉を失ったままです。

いくつになっても、親というのはありがたいものですね。

たとえ、時にその愛情を、重く感じることがあったとしても。

3.で、マスク。

最近、朝から晩まで入り浸っている、「どうぶつの森」。

実は「森」の中にも「マスク」というアイテムがあります。

こんなの。

で、このマスクを「森」で見た外国人の反応が一様に「批判的」であったことを、よく覚えています。

「君もマスクするの?へー、ふーん。」

「意味があるようには思えないけどなー。」

「俺はつけないよ、なんでテロリストでもないのに、俺が顔を隠さなきゃならないんだよ。」

だいたい、こんな感じ。

「テロリストでも犯罪者でもないのに!」というのは本当によく聞きました。

「いや、でもあんたら、サングラスするやん?」って言い返したかったけど、まあ文化の違いなんだから、どうでもいいやと思ってスルーしてきました。

なので、正直なところ、いくらコロナウィルスが流行ろうとも、彼らが素直にマスクを着けるようになるとは、思っていませんでした。

それがちょっと「潮目が変わったな」と感じたのが1か月か2か月くらい前。

欧州の(おそらく英国の)ニュースの中で、中国人医師がインタビューを受けているのを見たのです。(←同時通訳でね!)

「ヨーロッパで感染拡大を防げなかったのは、マスクをする習慣がないからやで!

感染者の増加を抑え込めなかったのは、みんながマスクをつけへんからやで!

コロナウィルスって、飛沫感染するねんで!?

マスクは有効に決まってるやろー!

なんでつけへんの?どうしてつけへんの?なんでやねーん!」

ってすんごい剣幕で強調していました。(←そのあまりに必死の訴えに、彼を秘かに「現代のゼンメルワイス」と呼ぶことにした。本当の名前は覚えていない。←ひどい)

その後、ヨーロッパのニュースでは、マスクを着用しないとスーパーに入店できないとか、マスクが入手できなければスカーフやマフラーで代用してもいいとか、せっかく確保したマスクを土壇場で「あの超大国にとられたー!」とかいう報が続々と見られるようになりました。

そうなって、ようやく私にも、「マスク、足りなくなるかもな・・・」という危機感が芽生えてきました。

EUと米国の人口はそれぞれ約5億人と3億人・・・今まで着用の習慣がなかったそれだけの人間が一斉にマスクを買うようになったとしたら・・・

母にならって、私も自分の作ったマスクをつけるようになりました。

マスクのストックをなるべく減らさないように、と思ったのですが、幸運なことに最近、少しずつ店頭にマスクが戻ってきたように思います。きっと、工場も物流もひどい忙しさの中、必死で生産しているのでしょう。

イギリスのニュースで力説していた中国人医師の言葉が正しければ、マスクはコロナウィルスとの戦いの必需品です。

生産者、物流関係者の方々に心からの感謝を捧げると共に、今後の供給の安定を願っています。

4.初めて思った。

ところで我が家には大学生の娘がおりまして、今春2回生になります。

娘が「学校」というものにお世話になるようになってから、毎春必ずやらなくてはならないことができました。

それは「学費」のお支払い。

実は私はこの「学費」の支払いを一度も疑問に思ったことがありません。

ありがたいことに小学校からこれまでずっと公教育のお世話になっていることもあって、それほど高額ではなかったからかもしれませんが、給食費も含め、滞納したこともありません。

むしろ、親として保護者として、子どもの教育費ほど「払いで・払い甲斐」のあるものがあるだろうかと思ってきました。

もちろん、我が家は貧乏ですから、出費は痛いに決まっていますが、それでも学費の支払いは親になれたからこそ、当然払って然るべきもの、と考えていたのです。

ところが。

先日、今年度分の学費を納めに金融機関に行ったとき、初めて思ったんですよね。

「これ、払う意味ある?」

って。

だってね、娘、ずーーーーーーーーーっと家にいるんですよ?ほんとにずーっと。

昨年度の後期試験が終わってからこっち、全然大学に行ってないの・・・

4月の下旬から在宅でのオンライン授業みたいなのが始まって、毎日レポートなんかを書いている様子ではあるんですけれど、これって本来の授業に比べて、ほんとに遜色がないって言えるのでしょうか?

年間の学費は50万円強。

振り込みながら、初めてちょっと「高っ!」と思ってしまって、その気持ちにびっくりしました。

いや、払いましたよ?!ちゃんと振り込みましたっ!

でもなー、ちょっとなー、釈然としない・・・。

娘によると、学生さんたちの間では、

「夏休みはなくなるだろう」

「下手すると土曜日も授業かもなー」

というウワサが飛び交っているんだとか・・・

なんでもいいから、やるべき学問はキチンと修めてほしい、せめて50万円分だけはキッチリ・・・と思う私は本当にけちん坊だなーと思います。えへ。

5.私たちは脆い。それでも。

娘の学費を大慌てで振り込みに行って、その道すがら考えました。

今、日本中で子どもたちが「ほったらかし」にされていることについて。

確かに新型の、非常に厄介なウイルスを前にして、私たちはあまりにも無力です。

集団感染を防ぐために学校を休校にしたことは、いずれ英断と讃えられる日が来るのかもしれない。実際のところ、日本は現在、感染をよく抑え込んでいると思うし、それは学校の休校という、重い選択が私たちのその後の自制心を喚起したと言えるのかもしれない。

けれども、学校が休校だからといって、子どもたちの教育を疎かにしていいとは、私には絶対に思えません。

むしろ、休校になった時点で、政府をはじめ我々大人は子どもたちの教育をどうすればいいのか、全力で考えるべきでした。

それがオンライン授業なのか、9月入学なのか、いろんな意見はあるでしょう。

けれども、どんな方法をとるにせよ、必要な学問はなにがなんでも絶対に、きっちりやってもらうよ!という態度を、大人は子どもたちに見せるべきだと思うのです。

キリスト教が無知と蒙昧を煽った中世ヨーロッパではローマ時代の遺物の製造法がわからなくなったと言います。

使われなくなった言語は失われます。

私たちの集合知はきっと意外に脆くて弱い。

必要な教育を疎かにしては、人間はこれまでに営々と積み上げてきた知識をあっという間に失ってしまうことになるのです。

そしてそれは、次の災害や災厄に立ち向かう際の武器を失うということなのです。

すでにこの自粛期間中にも、突拍子もないデマやフェイクニュースが飛び交いました。

極端な無知や無教養はあまりにも容易く人を非科学的な思想や考えに駆り立ててしまいます。

そのひとつひとつに打ちのめされるような気持ちになりつつも、それでも私は人間の叡智に期待したいのです。

だって、我々人間はずいぶん賢くなったではありませんか。

たかが数百年の昔には、新しい病気が流行るたび、

「みなで教会で祈りましょう」→狭い空間に人が集まる→集団感染

「みんなでお神輿かついで厄払いだー!」→人が大量に集まる→集団感染

なんてことを繰り返していたのですよ?

それに比べたら、現代の私たちはずいぶんと強くなった、賢くなったと言えるではありませんか。

それはやはり教育の力のおかげなのだと思います。

先人たちがこれまでに積み上げてきた知恵と知識をどこかの時点で途絶えさせてはいけない。

それが「今」であってはなおさらいけないと思う。

子どもたちに、これまで通り、ちゃんと学ぶ機会がありますよ、と言える社会で、大人でありたいなあとつくづく思うのです。

6.で、「森」

相変わらず「森」三昧の毎日です。

自粛期間中にこれほど最適なゲームがあるでしょうか?!

「森」さえあれば退屈しらず、いやむしろ、「森」のせいで時間は飛ぶように過ぎていきます。

「森」仲間とも毎日ボイスチャットでワイワイ大騒ぎ、でもどれほどおしゃべりしても飛沫感染のリスクゼロ!ほんとによくできたゲームだなーと思います。

リアルでのお友だち、前作「とび森」からのお友だち、そして「はてな」で知り合ったお友だち・・・私の「森」はいつもとても賑やかです。

で、今日も3人でボイスチャットしながらプレイをしていて、私、冷蔵庫から棒アイスを取り出して食べようとしたんですよ。

アイスの包装をピリピリ~と破いたら、ボイチャ中の友人が叫びました。

「あー!マミーさん、今なんか食べようとしてるでしょー?!」

・・・おかしくない?

3人いるのに、「食べようとしているのが」マミーさんだって、すぐに名指しされるのっておかしくない?

ま、確かに私なんだけどさ・・・

それにしても今のボイスチャットって、すごく明瞭に音を拾うんですねえ・・・

技術の進歩ってすごいなーとしみじみ思いました。

アイスキャンディーもおいしかったですよ~。ほほほ。

おしまい。

無人島で遭難しています。(楽しい!)

みなさま、こんばんは。

最近、すっかりご無沙汰しております。

黙って「はてな」をサボっているのは、ちょっとヤバいなー…という気持ち、私にもちゃんとあるんです。本当です。

でも、このところブログをサボっているのには、万やむを得ない事情がありまして。

その事情とは・・・

「あつまれどうぶつの森」が発売されたから。

(←大人の言い訳とは思えない)

3月20日にこの「あつまれどうぶつの森」が発売されてからというもの、私の一日は「森」一色!(←今作は「無人島」設定だけど。)

朝起きてすぐに任天堂スイッチを起動させては「森」の隅々をチェック、お仕事からも飛んで帰って、一刻も早く「森」へ行こうと家事も猛ダッシュ!

正直なことを言いますと、もうお仕事も家事もしたくな~い!

ずーっと森のことばかりやってたい、なんならゲームの中に入って、実際に森の住人になりたい!と思うくらいのハマりようです。

前作「とびだせどうぶつの森」も楽しかったけれど、今作の「あつまれどうぶつの森」もこれからすごーく楽しめそうな予感・・・

まず何と言ってもグラフィックが美しい!

空を流れる雲の影もずーっと動いてるんですよ~。

最初の画像から感動しちゃいました。

いきなりのテント生活も、ゲームの中ならワクワク感でいっぱい。

でもすぐにこんなお家が建てられます。赤いお屋根の小さなお家。

「とびだせどうぶつの森」というゲームのおかげでできた友人と、今も一緒にプレイ中。ずっと仲良くしてくれる友人に感謝。

フランス人の友人の村にも遊びに行きました。

お馴染み「タヌキ商店」もちょっとおしゃれに見える・・・かな?

「売り切れ」ってフランス語では「VENDU」って言うんだーという発見。

そういえば彼の部屋の壁はリアルで赤かった(写真で見た)・・・日本人にはない感覚。

海外村に友人がいると、こちらのお店が閉店した後でもお店を利用できるので便利!

友人たちを大事にしようとしみじみ思います。(←完全に頭の中が「森」仕様)

友人の村を訪れる際は、いちいち飛行機に乗る設定。

飛行機の窓からは、友人のアバターが手を振る光景がたまに見られます。そのたびにちょっとふふってなります。

私のお家もちょっと大きくなりました。まだまだ大きくする予定!(たぶん)

4月1日からは、桜が満開に。

ずーっと、ずっと、森にいたい。

正直なところ、今回、このゲームを始めるにあたり、ちょっとだけ逡巡しました。

任天堂スイッチやゲームソフトを買うとなると、それなりのお値段になりますから、主婦のおもちゃとしてはどうなんだろう、贅沢じゃないのかなって。

「欲しいなあ、でも高いしなあ。」

と私が散々悩んでいると、夫がかる~い調子で言いました。

「は?なんで?買えばいいやん。欲しいんでしょ?」(←あればあるだけ使っちゃうタイプ)

・・・悩んでいるのがちょっと馬鹿らしくなってしまって、思い切って買っちゃいました。買ってよかったです!

久しぶりに「森」の中を走り回れた時。

あまりにもあまりにもうれしくって、隣にいた夫に思わず、

「うわ~ん、うれしーい!

「買ってもいいよ」って言ってくれて、

ありがとおおおおお!」

って叫びましたら、夫はやはりお腹を抱えて笑っていました。

というわけで、マミーさんは「森」の中の無人島で楽しく暮らしております。

このゲームに飽きるまで、「はてな」をちょっとサボり気味になるかと思いますが、でもまたきっと顔を出すと思います。

ここをご覧のみなさまも、もしよかったら「森」を始めて見ませんかー?

ベストフレンドになったら、ボイスチャットもできて、ストレスフリーで遊べます。

楽しいんですよ~。ほんとです!

森を始めた!って方がいらっしゃったら、コメント欄で知らせてくださいね!

すぐに飛んできま~す!